インターネットの普及によって、様々な画像がどこからでも見れるようになった近年は、見たい画像や気になる画像なども瞬時に検索できるようになりました。

画像や資料のデータベース化が進むにつれて、様々な画像がネット上に出回るようになったのは仕方のないことでしょう。

その中でも【検索してはいけない】というワードのついたものは、特にグロいものが多く「バイフォードドルフィン事故」というワードもその一つになっています。

今回は、その【検索してはいけない】と言われるバイフォードドルフィン事故を、報告書などを交えながらわかりやすく解説していきたいと思います!

バイフォードドルフィン事故とは?事故内容をわかりやすく解説!

現在ネット上で、過去の事故の報告書や資料のデータベース化が進んでおり、それに伴い検索してはいけないとされる事故や事件の画像なども多くなっているがします。

ネットが普及する前のフィルム式カメラで撮影された事故の画像などは、ごく一部の関係者しか見れないものだったのですが、近年はいろんな形で流出しネットに掲載されるようになりました。

では、ネット上で検索してはいけないとされている、バイフォードドルフィン事故を、わかりやすく見ていきましょう!

バイフォードドルフィン事故をわかりやすく解説!

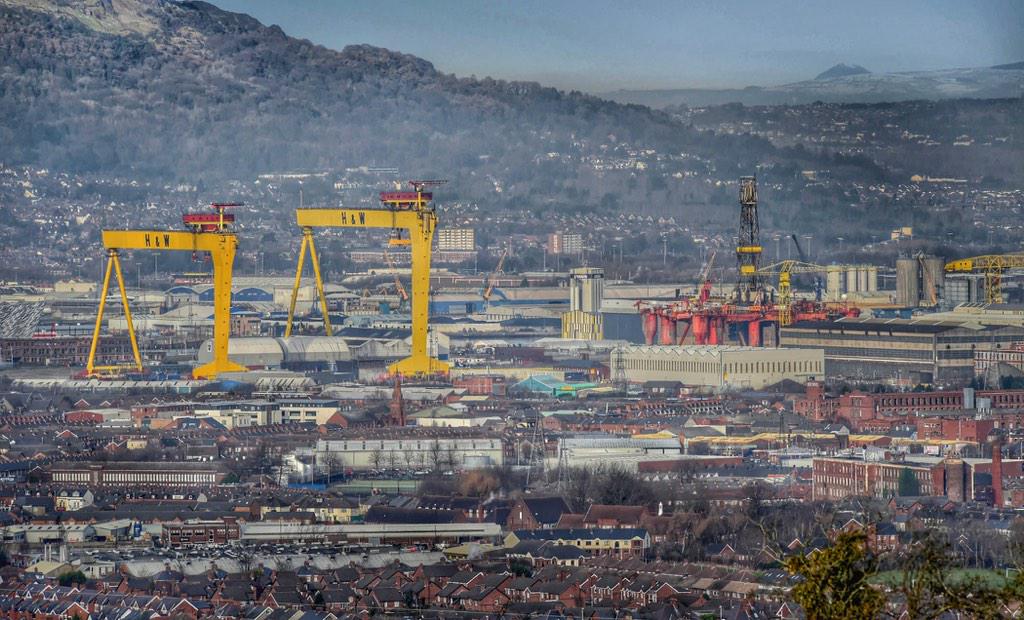

バイフォードドルフィンは、ノルウェーのアケルという会社によって作られた、石油掘削リグで1974年に完成し現在も運用されています。

過去に、数度の死亡事故を起こしており、特に1983年のダイビングベル事故という5人が死亡1人が重症になった、重大な減圧事故を引き起こしました。

設計に関する欠陥や、運営する会社のドルフィンドリリング社に対しての、劣悪な労働環境に対して訴訟となり、会社の隠蔽体質や労働環境の酷さに一躍有名になりました。

そもそもバイフォードドルフィンとは?

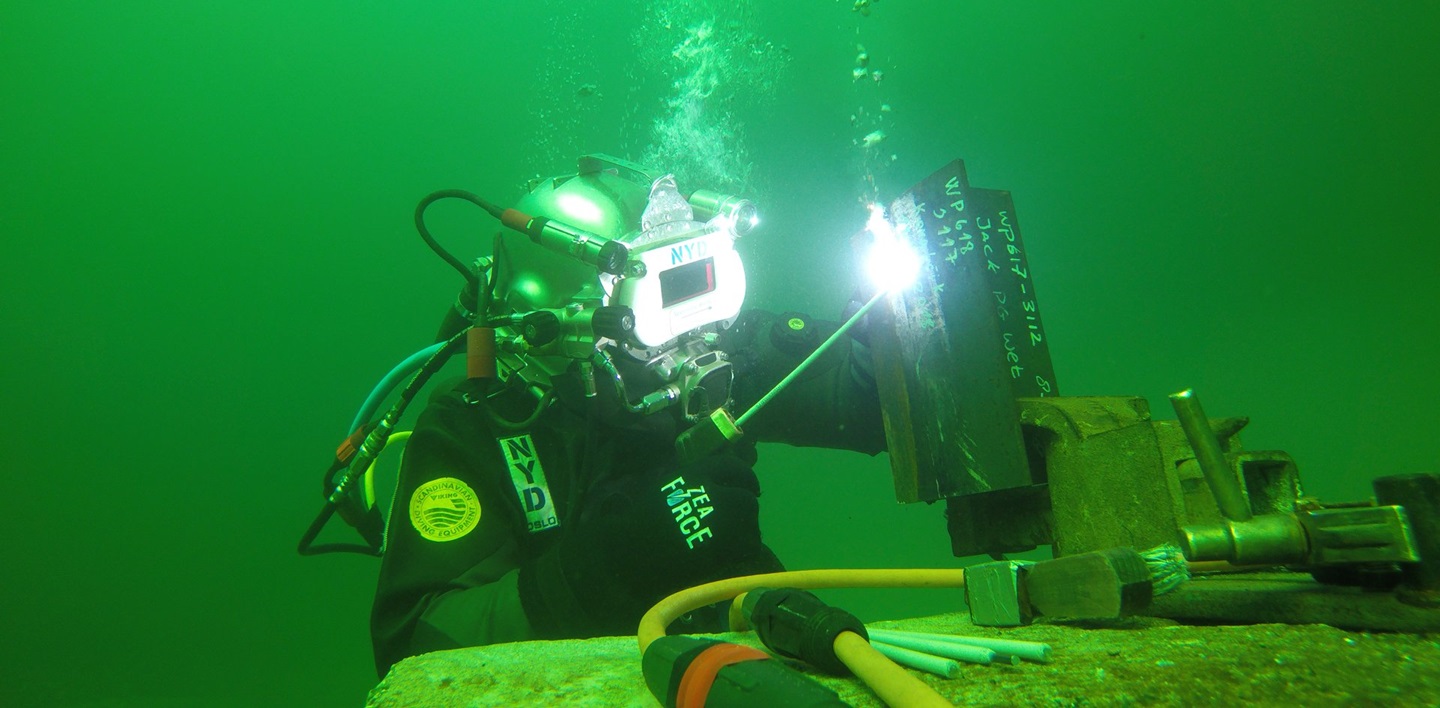

バイフォードドルフィンは、海上に浮かんで石油を掘削する設備で、数十人から数百人が寝食を共にしながら、海底の石油掘削業務に従事します。

全長108メートル、全幅67メートルの巨大な掘削リグで、460メートルの深さまで掘削することができます。

炭鉱や鉱石掘削などと同じく、とても過酷な作業環境で危険な仕事と言われており、一度派遣されてしまうと数週間から数ヶ月間は帰ることができず、洋上で孤立した生活環境になるため、精神的にも肉体的にも大きな負荷がかかる仕事と言われています。

バイフォードドルフィン事故①1976年に起きた座礁事故

バイフォードドルフィン事故の最初の事故は、1976年に起きました。

この石油掘削リグは、自走で航行もできるのですが、基本的にはタグボートで曳航する形で長い距離を移動します。

報告書によれば、その曳航中に浅瀬で座礁し、外に投げ出された6名が、北海の冷たい水にさらされ亡くなっています。

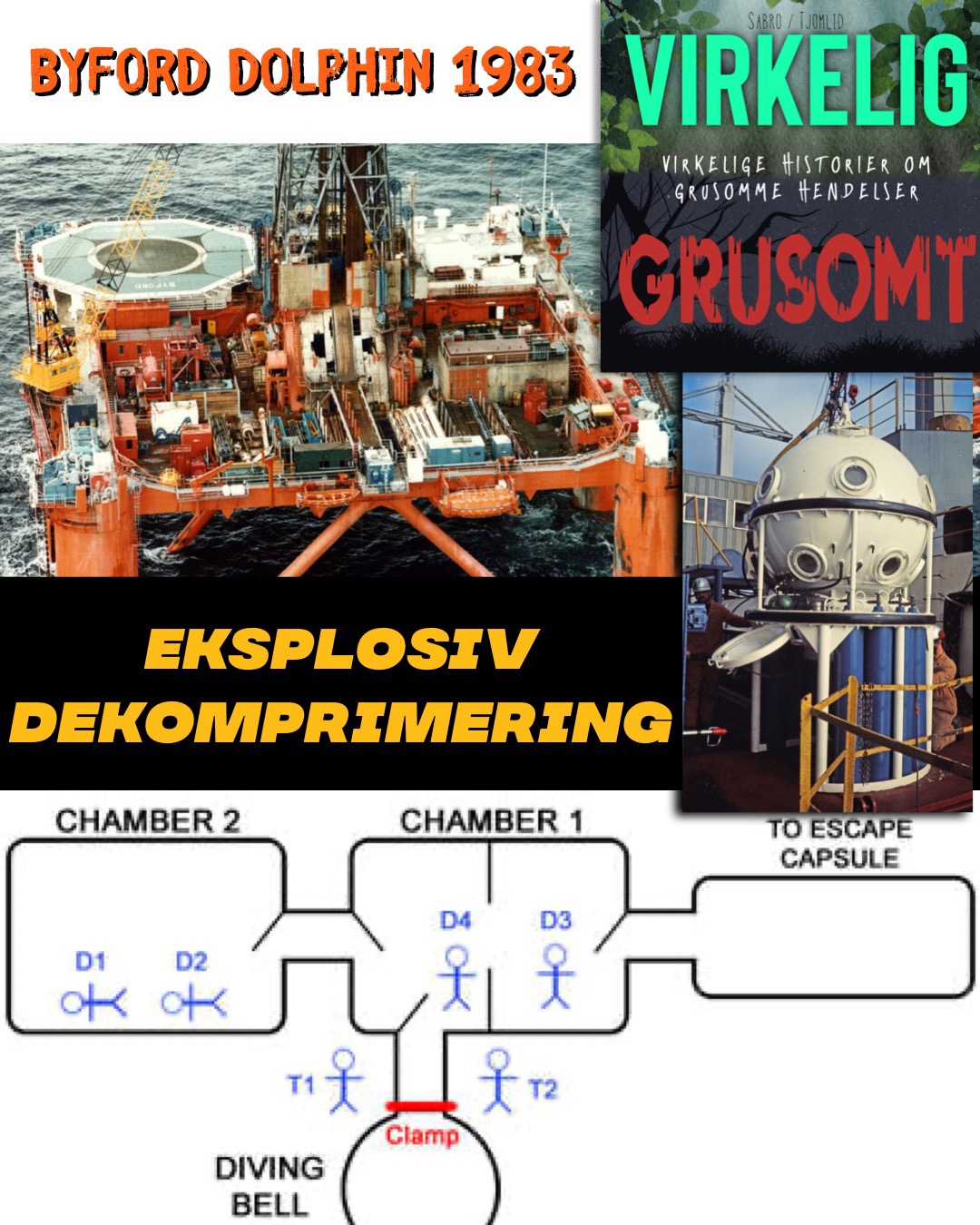

バイフォードドルフィン事故②1983年ダイビングベル事故

バイフォードドルフィン事故を最も有名にしたのが、このダイビングベル事故です。

海底で作業するダイバーと屋外で作業していた作業員の5名が死亡し、1名が重傷を負いました。

爆発的に起こった急激な減圧により、減圧症で4名のダイバーが死亡、外で作業していた1名のテンダーが、減圧時の衝撃によって死亡するといういたましい事故が起こりました。

バイフォードドルフィン事故③2002年ノルウェー従業員死亡事故

バイフォードドルフィン事故は、比較的最近の2002年にも発生しています。

派遣されていたノルウェー従業員の頭部に器具が落下し、亡くなるという事故が発生しています。

これは労災として認定されましたが、これにより探査契約をしていた会社から安全上の懸念を理由に契約を打ち切られたため、数百万ドルの利益損失を被りました。

ダイビングベル事故の遺体が悲惨すぎる!事故の経緯や検視報告書の内容は?

バイフォードドルフィン事故のダイビングベル事故は、ネットで検索してはいけないと言われています。

それは、ダイビングベル事故で検索すると、事故の経緯や報告書などが見れますが、同時に事故の凄惨な遺体の画像も出てくるからです。

ここでは、その凄惨なダイビングベル事故の詳細を、わかりやすく解説します!

事故の経緯①6人の作業員が作業をしていた

事故が起こった当時、事故現場ではダイバーが4人(ノルウェー人2人とイギリス人2人)とテンダーと呼ばれる作業員2人の計6人が作業していました。

テンダーの仕事内容は「ダイバー(飽和潜水士)と水面を繋ぐ空気供給チューブと通信ケーブルの太い線であるアンビリカルを巻き取ったり戻したりするのを手伝う」いわばアシスト役です。

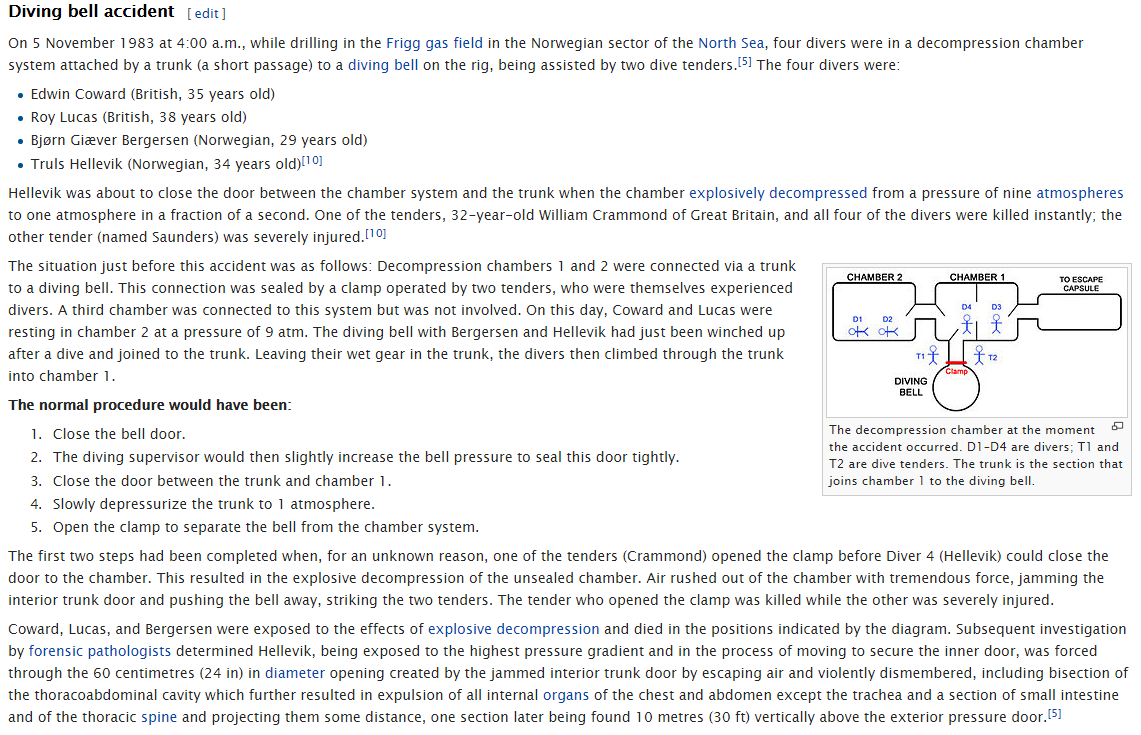

そして、ダイバー4人はチャンバーと呼ばれる、9気圧まで加圧密閉された居住区におり、テンダー2名は屋外から取り外しをアシストする、ダイビングベルと呼ばれる潜水鐘の外側にいました。

事故の経緯②減圧が発生

バイフォードドルフィンには、2つの加圧居住室(チャンバー)が備えられており、それぞれに 2人のダイバーが収容されます。

事故直前、テンダーのクラモンド氏が潜水鐘(ダイビングベル)をチャンバーに接続し、2人のダイバーを第1加圧居住室(チャンバー)に降ろしました。

ちなみに、他2人のダイバーはすでに第2加圧居住室にいて、交代で潜水するために待機していたそうです。

通常であれば、潜水鐘(ダイビングベル)は居住室のドアが安全に密閉されるまで、居住室から外れることはありませんが、居住室のドアが密閉される前に潜水鐘(ダイビングベル)が外れてしまい、急減圧が起きました。

ダイビングベル事故の遺体が悲惨!検視報告書の内容は?

報告書によれば、バイフォードドルフィンの居住室内から、急減圧により爆発的に空気が噴出したことで、潜水鐘(ダイビングベル)が吹き飛び、外で取り外しを行なっていたテンダーが巻き込まれました。

テンダーのクラモンド氏は病院に向かう途中で死亡し、もう1人のテンダーであるマーティンサンダース氏は、内臓を損傷するなど重傷を負いました。

3人のダイバー(エドウィン・アーサー・カワード氏、ロイ・P・ルーカス氏、ビョルン・ギーヴァー・バーガーセン氏)は血液中の窒素がガス泡となって噴射し、即死しています。

もう1人のダイバー(トルルス・ヘレヴィク氏)の遺体が最も悲惨だったそうで、圧力が解かれた時に半分開いた居住室のドアの前に立っていたため、60㎝幅のドアの開口部から吸いだされる形となり、身体が裂けて内臓がデッキに出た状態で亡くなっていたそうです。

ダイビングベル事故の画像がネットに流出?

このいたましいダイビングベル事故は、現在ダイビングベル事故の画像がグロ画像をまとめたサイト(ポッカキッド)などで出回っているようです。

その他にも、X(旧Twitter)などでも、吹き飛んだ遺体の画像などを見ることができ、事故の衝撃の凄さを物語っています。

また、急減圧により死亡したダイバーの写真も見れますが、こちらも同様に凄惨な画像になっています。

ダイビングベル事故の原因が判明!?被害者と遺族のその後は?

では、何が原因でこのような事故になったのでしょうか?

報告書には、この事故の原因になった要因が書いてあり、それがこの事故の原因になったのではないかと思われます。

ここからは、バイフォードドルフィン事故の原因となったと思われるものを、いくつかわかりやすく紹介しましょう!

事故の原因①テンダーとダイバーのコミュニケーション不足

バイフォードドルフィン事故の原因の一つに、テンダーとダイバーのコミュニケーション不足が指摘されています。

テンダーは屋外で作業しており、ダイバーはチャンバーという加圧された居住区にいるため、やり取りはチャンバーの外に取り付けられた拡声器を使っていました。

しかし、海の騒音が大きく他の作業の騒音も発生しており、確認に齟齬ができた、また聞き間違えたのではないかと言われています。

事故の原因②ダイバーの疲労が影響した

バイフォードドルフィン事故の原因に、過酷な労働環境が挙げられています。

ダイバーは、飽和潜水をするために9気圧に加圧された、チャンバーという狭い居住区画で生活をして身体を気圧に慣らしていき、その間はチャンバーから外に出ることはできません。

なんと最大で28日間、1日の作業時間が18時間に及ぶこともあったそうで、事故当時のイギリス人ダイバー2人は合計で12時間48分働いていたそうです。

その過酷な労働でダイバーが疲弊していたのではないか?とも言われています。

事故の原因③点検不良

バイフォードドルフィン事故の原因に、点検不良があったのではないかとも言われています。

このダイビングベル(潜水鐘)は、内部の気圧を高くした状態で海底に沈み、そこからダイバーが海底に出入りするための設備です。

内部が高圧になっており、チャンバーの気圧と同じに設定されていますが、点検不良による不具合で接続が外れてしまったのではないか?とも言われています。

事故が起きた真の原因は装置に欠陥?

事故の調査が進むにつれて、事故の真の原因は装置自体に欠陥があった、と言われるようになりました。

1975年に作られたバイフォードドルフィンは、設計思想が古く、安全装置、圧力を目で確認する圧力計、加圧された状態で接続が解除できなくするセーフロックなどの装置が搭載されていなかったそうです。

事故が起こる前に、これらの装置を搭載することが義務化されていましたが、ドルフィンドリリング社の要請によりノルウェー石油管理局が適用免除をしていたそうで、それが大きな訴訟へと発展しました。

事故のその後は?遺族や重傷者はどうなった?

バイフォードドルフィン事故により、元乗組員と石油化学系の労働組合は、報告書に重要な装置の適用免除がなされたことが記入されていないとして、事故調査が事実の隠蔽だと主張しました。

ある遺族は、「これはノルウェー政府が殺したと言い切ってもいいだろう!」と言い、事故の真の原因は安全装置を適用外にした政府に責任があるとして、調査の継続を訴えました。

2008年にノルウェー政府は事故の原因が安全装置を適用外にしたことを認め、遺族は26年経ってようやくノルウェー政府から補償を受け取っています。

【検索してはいけない】バイフォードドルフィン事故とは!

バイフォードドルフィン事故は、安全装置の不備や手順の間違いによって発生した事故で、急減圧により凄惨な状態になった遺体の画像が出てくるため、検索してはいけないと言われていることがわかりました。

即死とされたダイバー4名は、急激な体内のタンパク質の変化で、0.1秒後には死亡していたと言われています。

その後、作業員の労働環境の見直しや、安全装置の設置などが行われバイフォードドルフィンは、現在でも現役で稼働しています。

会社は利益を追求するだけではなく、このような凄惨な事故が起きないように、安全管理には徹底して取り組んでもらいたいと思いました!