その土地の言い伝えや歴史的背景から限られた人しか入れない、あるいは誰も入ってはいけないとされている場所を「禁足地」といいます。

実は日本には、この「禁足地」がたくさんあるのです。

なかには、一歩足を踏み入れたら、二度と帰って来られないという言い伝えがある場所も!

そこで今回は、日本の「禁足地」を20選紹介していきながら、入った人はどんな恐ろしい末路が待っているのかを解説していきます。

禁足地に入った人はどうなった!?入れる禁足地とは?

気軽に立ち入ると調子が悪くなったり、怪奇現象に苛まれるといったパターンが多いようですね。

そこで、実際に禁足地に足を踏み入れるとどうなってしまうのか、解説していきます。

禁足地の祟り?禁足地に入った人の末路とは?

- 特に何も起こらなかったが、職員に注意された

- 入って時間が経つと耳鳴りと頭痛がひどくなり、ものすごい恐怖に襲われて、すぐに逃げた

- 禁足地の前を車で通過しただけでも、吐き気がした

- 原因不明の体調不良に襲われた

- 寒気が1週間止まらなかった

症状はさまざまですが、禁足地に入ったことを後悔する方が多いようです。

禁足地は、一度足を踏み入れると「神隠し」や「祟り」に遭い、2度と出てこられないばかりか、最悪の場合は命を失うという言い伝えもあります。

禁止されると、「余計に入ってみたい」と感じる人もいるかもしれませんが、絶対に足を踏み入れないようにしましょう。

入ることができる禁足地「蛇の池」とは?

埼玉県さいたま市大宮区にある大宮氷川神社にある「蛇の池」は、最近までは禁足地として有名な場所でした。

その昔、大宮氷川神社に祀られるスサノオノミコトがヤマタノオロチを退治したことに由来し、この池を蛇の池としたようです。

蛇は水神の化身と言われ、聖域として長らく扱われてきましたが、近年道も整備され立ち入りができるようになっています。

蛇の池からは現在でも水が湧き出ていますが、この湧水があったためこの地に神社ができたとも伝えられており、氷川神社の発祥の地とも言われています。

境内の手水場の奥に、蛇の池が存在しているの、興味のある方は訪れてみてはいかがでしょうか?

【近づいてはいけない】日本の禁足地20選!

何らかの理由で、足を踏み入れることが禁じられた土地として人々から恐れられている禁足地。

日本にも、禁足地として指定されている場所がたくさんあります。

そこで、ここでは有名な20の禁足地について紹介していきます。

あなたの住む地域にも、そんな禁足地として指定されている恐ろしいエリアがあるかも知れません。

日本の禁足地①オソロシドコロ

長崎県対馬市にある「オソロシドコロ」は、対馬に古くから伝わる「天道信仰」の聖地とされており、禁足地として有名な場所です。

文字通り「恐ろしいところ」という意味で、オソロシドコロに入る際は、塩で清め、山に入ったら大声を出すことは許されていません。

また、物を落としても拾ってはいけないうえ、転んでもいけないという決まりがあるそうです。

龍良山にある原生林での中でも、神(=天道法師)が祀られる場所は厳重に管理された禁足地となっています。

天道法師のお墓である「八丁郭」には決して背を向けてはならず、帰る際は後ろ歩きをして帰るといいます。

誤って天道法師を祀る石塔をみてしまったときには「インノコ(犬の子)」と繰り返し唱えながら背を向けずに去るということを覚えておきましょう。

日本の禁足地②八幡の藪知らず

千葉県市川市八幡にある「八幡の藪知らず」はタタリの藪知らずとも呼ばれ、入ったら最後、二度と出てこられなくなるという伝承があります。

八幡の藪知らずは、江戸時代から姿を変えず、今の状態を保ち続けていると言われています。

藪の中で竹を切った人が変死を遂げるなど不可解な現象も起こり、現在もこの一角だけ竹が茂っています。

国道14号沿いの市川市役所の向かいに位置する八幡の藪知らずは、意外にも人通りは多いのですが、広さは18m程度に過ぎません。

しかし、一度入ったら一生出てこれなくなると恐れられているのです。

広さを考えても迷うというよりは、神隠しにあってしまう人が多いのではないでしょうか。

日本の禁足地③新開の森(シガイの森)

滋賀県近江八幡市にある「新開の森(シガイの森)」もまた、禁足地として有名です。

この場所は心霊スポットとして訪れる人も多く、冷やかしで訪れた人の具合が悪くなったり、この世のものではないものを目にしたりしているようです。

この場所は、戦国時代に織田信長が首切りの処刑場として使っていたという言い伝えがあるほか、城を抜けだした女中の首を切った場所などと言われています。

今現在では、近くを走る県道2号線からもすぐに分かるぐらいに目立つ森です。

この森が不自然な形で残っているのは、この場所の木を伐採すると祟りがあると言われているため。

聖域としての禁足地ではなく、立ち入ると恐ろしい目に合う恐怖の禁足地のようです。

日本の禁足地④沖ノ島

福岡県宗像市に存在する「沖ノ島」は別名「神の島」とも呼ばれています。

島全体が宗像大社沖津宮の御神体となっていて、女人禁制の伝統を今でも守っている珍しい場所です。

「女人禁制」の通り、島に入れるのは男性のみで、上陸をする前には必ず禊をし、島内でも厳しいルールが設けられています。

たとえば、4本足の動物の肉を食べてはいけない、島にあるものは持ち出してはいけない、島の中で見たものや起きたことは他言無用、などがあります。

男性でも5月27日の現地大祭と呼ばれる日以外は立ち入りを認められず、その数もごく少数に制限されてきました。

2018年からは研究者らを除く一般人の上陸は全面禁止とされています。

日本の禁足地⑤煙島

兵庫県南あわじ市福良にある「煙島」は淡路島から150もほど沖合いに出たところにある小さな島です。

お椀を伏せたような形の小島で、手が届きそうな近さですが入るのには許可が必要で出入りが制限されています。

煙島の島内では、一ノ谷の合戦で敗れた平敦盛の首塚が祀られており、この首塚に供物をしないと祟られる、首塚には触れてはいけないなどの言い伝えがあります。

煙島の「煙」とは、敦盛の首を火葬したときに出た煙が由来だと言われています。そんな戦火の苦しみや恨みが祟りとなって今も残っているのかもしれませんね。

日本の禁足地⑥奥の院「御廟(ごびょう)」

和歌山県高野山にある「御廟(ごびょう)」は、高野山を6つの区画に分けた中の一つ、奥の院地区のさらに奥深くに存在します。

御廟では今も弘法大師が生きていて瞑想されているとされる真言密教最強の聖地です。

高野山奥の院の参道の途中にある「御廟橋」より先は、弘法大使御廟エリアになり、撮影、飲食など一切禁止です。

御廟に立ち入りを許されているのは食事と衣服を運ぶ僧侶のみで、御廟での出来事は他言無用とされています。

怪しげなことが起こる、というよりは聖域として立ち入りを禁じられているのですね。

日本の禁足地⑦人魚神社

沖縄県八重山郡竹富町にある「人形神社」は、神の島とも呼ばれる新城島(パナリ島・あらぐすくじま)の中にあり、別名ジュゴン寺とも呼ばれています。

人魚神社は、その昔、島民の食料として貢献してくれたジュゴンを、人魚として崇めるために創建されました。

そのため、島の聖地として扱われており、鳥居の横には「島の住民以外立ち入り禁止および写真撮影禁止」と書かれた看板があります。

さらに、島民は数人しかいないので、島には警察もおらず、入ろうとして行方不明になった人もいるといった話もあります。

また、この地域では、旧暦6月に豊年祭という秘祭が行われ、来訪神アカマタ・クロマタを迎えるものですが、一部を除き、内容は公開されず、よく分かっていません。

日本の禁足地⑧入らずの森

石川県氣多大社の本殿の背後には、1万坪もの広大な原生林「入らずの森」といわれる禁足地があり、古くから神職以外の立ち入りが禁じられています。

400年以上も前から神官以外は立ち入りできない聖域とされ、その神官でさえ足を踏み入れるのは大晦日に神事を執り行う時のみなんだとか。

その大晦日には、目隠しなどを厳重な祭式に従うことを要求されるそうです。

従わないとどのような祟りがあるのか、詳しいことが何も明かされていないのが、さらに恐怖心を煽る場所です。

そんな神秘のベールに包まれた「入らずの森」が、2019年12月に祭事「気の葉祭」の一環として、一般参詣者に1カ月間限定で公開され、話題になりました!

日本の禁足地⑨新田神社「御塚」

東京都大田区矢口にある「新田神社」は、幼少期より優れた武将だった新田義興(よしおき)が祀られています。

神社の拝殿の後ろある円墳「御塚」は、新田義興公のご遺体を埋葬した直径約15mの円塚があります。

新田義興は鎌倉時代、騙し討ちにあって死んでしまった武将で、その祟りが現代にも伝わり、この御塚には入ることができません。

この塚に入ると祟りがあることから、「迷い塚」「荒山」とも呼ばれています。

その裏付けとして、盗賊がこの御塚の中に逃げ込んで隠れようとしたところ意識不明となり、村人に助けられたそうです。

日本の禁足地⑩腹切りやぐら

東勝寺跡にある「腹切りやぐら」は、名前だけでも近づきたくないです。

1333年に新田義貞に攻め込まれ、敗走した北条高時が自ら一族郎党800余人と共に自決した場所です。

東勝寺跡は現在ハイキングコースとなっていますが、やぐら内には入ることができません。

腹切りやぐらの近くを通ると気分が悪くなる人が続出していると言われ、ほかにも、落ち武者の幽霊の目撃談が数多く報告されています。

参拝以外の立ち入りは禁止ですので、悪ふざけで行くのはやめましょう。

日本の禁足地⑪三輪山

奈良県桜井市にある三輪山は、入山して自分が見たことを決して人に話してはいけません。

三輪山は古くから「神宿る山」とされ、三輪山そのものが神体であるとの考えから、神官や僧侶以外は足を踏み入れることのできない、禁足の山とされてきました。

昔は神官しか入山できなかったそうですが、現在は300円を支払えば入ることができ、規則を遵守すれば誰でも入山できるようになりました。

今日は早起きして前から行きたかった奈良県の「三輪山 大神神社」へ登拝✨⛩️

日本最古の神社で御神体は山そのものです。

神様に呼ばれた人しかいけないところだそうです。

登拝は9時から狭井神社で受付をしタスキをかけ杖を借りて登ります。

飲み食い、カメラも禁止🈲

水分だけは許されてます。… pic.twitter.com/Ro9jv7h3E3— くるみ (@Qhw0BKCI00raYls) September 16, 2024

神官の襟に見立てた白い襷(参拝証)を首からかけ、携帯電話、余計な会話、水以外の飲食禁止といった規則を守らなければなりません。

入山した人の話によると、転んだのに服が汚れなかったり、登山前より登山後の方が体が軽くなったという不思議な噂があります。

日本の禁足地⑫湯殿山神社本宮

湯殿山神社社本宮は神の聖地と呼ばれる場所なので、撮影は一切禁止、土足も厳禁と、ルールが厳しい事でも知られています。

出羽三山は、羽黒山・月山・湯殿山の総称で、修験道といわれ、日本古来の山岳信教といわれる悟りを得ることを目的とする修行の地です。

その修験道のひとつが湯殿山で、湯殿山にたどり着くまで出羽三山の険しい道のりがあります。

しかし、その過程で色んな事を見つめ直すことができ、パワーを貰え、新しい自分に出会える機会になるといわれている場所です。

日本の禁足地⑬有毒温泉

有毒温泉は、北海道上川群上川町「大雪山国立公園」の御鉢平カルデラの底部に位置します。

周辺には宿泊施設はおろか、道路もなく、立ち入り禁止になっています。

この有毒温泉では、その名の通り強力な有毒ガスが噴出しており、ヒグマやキタキツネなどの野生動物がガスにより亡くなっていることもあるようです。

1958年には登山客である学生2人が、この場所に迷い込み亡くなる事件も発生しているため、絶対に近寄ってはいけません。

さらに、迷い込んだ登山客が中毒死する事故も複数起こっており、非常に危険な温泉だと言われています。

日本の禁足地⑭石上神宮

石上神宮(いそのかみじんぐう)は、奈良県天理市にある神社です。

石上神宮は拝殿の後ろにある、一般人が入ってはいけない場所に、布都御魂大神が祀られています。

そんな石上神宮には奇妙な噂があります。

石上神宮の社務所の前にある池では、馬の頭をした魚が泳いでいたという伝説があり、夕方になると馬の鳴き声が聞こえてくるそうです。

さらに、鳥居をくぐると頭痛などで体調が悪くなることがあると言われています。

日本の禁足地⑮辰ノ島

辰ノ島は、エメラルドグリーンに輝く海や白い砂浜、断崖絶壁、玄界灘の荒波によって作り出された岩穴など、ダイナミックな景観の無人島です。

上から見ると、剣のカタチをしている「剣の池(ケンの池)」があり、壱岐の支配者だったカザハヤ王の宝を沈めたという伝説が残っています。

実際に、小学生が潰れた小判を発見しているため、この伝説は本当だとも言われています。

しかし、この池は呪いの池です。

池をのぞき込むと、その人の欲しいものが池に浮かび上がり、取ろうとして池に入ると、そのまま池の中に引きずり込まれてしまうんだとか。

池のそばの岸壁には、水難死体が多くたどり着く岸があり、外国人の霊が現れて、池の中に消えていき、その霊を見た人は、数日後に死んでしまうという噂もあるようです。

日本の禁足地⑯天岩戸神社

京都府福知山市にある天の岩戸には、天照大御神が弟(須佐之男命)の悪事を戒めるために洞窟に隠れたという伝説があります。

さらに、八百万の神々が集まる場所とされており、超強力なパワースポットとしても知られており、「石を高く積むと願いが叶う」と、沢山の石が積まれています。

しかし、白装束の霊が出る、女性の霊が出る、鳥居の下に白装束の女性の霊が浮かんでいたなどの心霊現象の目撃の噂が複数流れています。

女性を乗せて家まで送り届けたけれど、そこではその女性の葬式をしていたという現象や、女性の霊を毎日車に乗せた者もいるんだとか。

日本の禁足地⑰神宮の森

「神宮の森」は、「宮域林(きゅういきりん)」と呼ばれ、伊勢神宮・内宮のほとりを流れる五十鈴川の上流にあります。

一般的に、神宮の森への立ち入りは禁止されています。

しかし、毎年「海の日」に行われている「大滝祭」の参加者だけは立ち入りが許可されます。

神宮の森には、約20mの落差から水が流れる滝「大滝」があり、その滝に感謝する祭典が「大滝祭」です。

「大滝祭」は、伊勢市今在家町高麗広(こうらいびろ)の住人によって行われています。

日本の禁足地⑱フボー御嶽

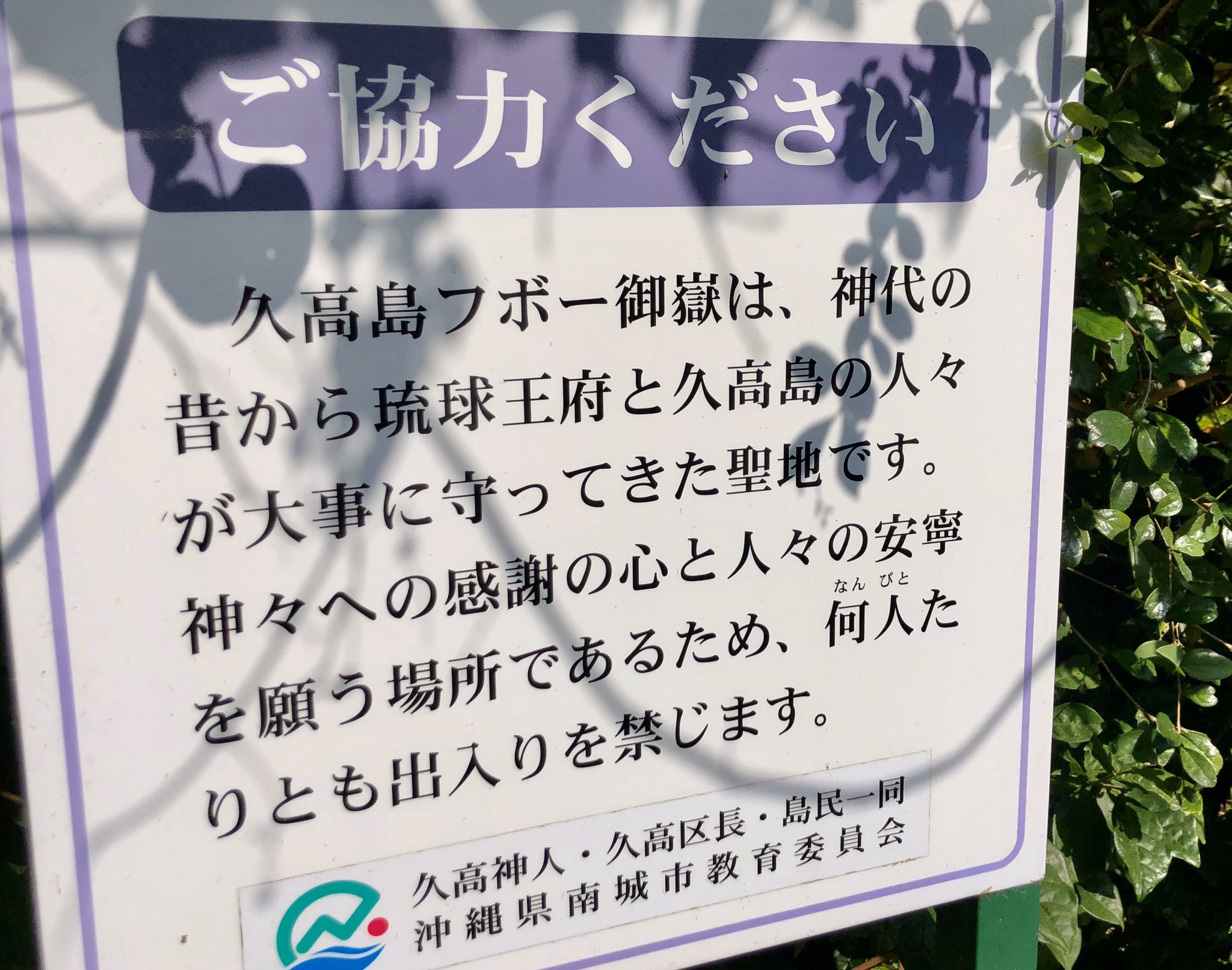

沖縄県の久高島には、最高の聖地であるフボー御嶽があります。

現在は完全に立ち入り禁止となっており、久高島の神女以外は入れない禁足地です。

フボー御嶽は琉球王府が国家として重視していた御嶽とされ、国指定文化財の名勝にも指定されています。

神聖な気持ちで島巡りをするとパワーがもらえる場所といわれています。

しかし、石を持ち帰ると原因不明の体調不良になる、フボー御嶽に勝手に入ると祟りにあう、オーブや発光体の心霊写真が撮れると噂されています。

日本の禁足地⑲八雲山

出雲大社の本殿の北側にある八雲山(やくもやま)は禁足地と言われており、神職の人ですら気軽に立ち入ることが許されません。

これは八雲山が出雲大社の御神体だという言い伝えがあるからです。

出雲大社の公式サイトには御神体について記載がありません。

本殿の北側にある八雲山は禁足地ですが、その手前にある素鵞(そがのやしろ)は参拝が許可されています。

出雲大社から西へ800m離れた場所にある稲佐の浜の「お砂」を集めてここにお参りし、床縁下に置き供えて持ち帰ればご利益があるという言い伝えがあります。

とても神聖な場所ですが、ネガティブな気持ちで訪れてはいけないとも言われています。

日本の禁足地⑳ホオノキ

山梨県甲州市の諏訪神社にある神木のホオノキは、JR中央線にせり出して危険なのに、誰も手をつけられません。

伐採はおろか、枝払いや葉に触れただけで命の危険があると言われているからです。

鳥居の背後には、「あぶないからはいってはいけません」という札が付けられており、子供たちはいまも、むやみにホオノキに近づかないよう教育されているといいます。

その祟りは強烈で、柏餅の葉っぱにこのホオノキの葉を使ったら集落の12戸中10戸が不審死したとか、残り2戸も洪水で流されて集落全滅したといった言い伝えがあるほど。

さらに、国鉄時代に職員が枝払いしたら7人全員が死亡または重軽傷を負ったこともあったようで、数例は新聞でも報道されています。

JRですら、線路上に2億円かけて鉄骨の屋根をかけることしかできず、JRではいまでも月に一度御神酒を供えているとか。

日本の禁足地20選!禁足地に入った人の末路がやばすぎる!まとめ

日本にある禁足地を20選紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

禁足地といえば恐ろしい場所というイメージが持たれていますが、それだけではなく聖域といった神聖な場所としても扱われている場所もありました。

しかし、一歩踏み入れると失礼に当たるだけでなく、体調不良に襲われたり、最悪の場合、命を落とす可能性があることもわかりました。

近くに禁足地がある場合も、むやみに足を踏み入れないように注意しましょう!