妖怪といえば様々な作品やメディアでも取り扱われていますが、元はと言えば古来から人の営みの近くに居るとされてきました。

そしてその中には、人に化けて悪さをするような妖怪もいるといわれています。今回紹介するのは、そんな人間に化けた妖怪を見破れる「狐の窓」。

化けた妖怪を見破れるだけなら便利なものですが、実はこの世ならざるものに憑りつかれるなどという危険な噂もあるのだとか。

そこで今回は、狐の窓がどんなものなのか、やり方や恐ろしい体験談までまとめてご紹介します。

狐の窓とは?不思議なものが見えてしまう!?

狐の窓を使えば妖怪の正体を見破ることができると言われています。

ただし、妖怪の正体を見破ってしまうため、危険と言われることもあります。

では、その狐の窓とはどのようなものでしょうか?

狐の窓ってどんなもの?

狐の窓とは、手を特殊な組み方をして窓を作り、呪文を唱えながら覗き込むというおまじないです。

手で作った穴から覗くため、狐の穴や狐格子と呼ばれることもあります。

また、妖怪を見るだけでなく、天候が狐の嫁入りの際に狐の窓を除けば、狐が嫁入りしている様子が見られるとも言われています。

狐の窓の由来は?

狐の窓の詳しい由来はわかっていません。

古くから日本で伝えられてきたと言われていて、民俗学の本などにも狐の窓について書かれていることがあるそうです。

ただし、どこで・いつから伝わるようになったのかは謎とされています。

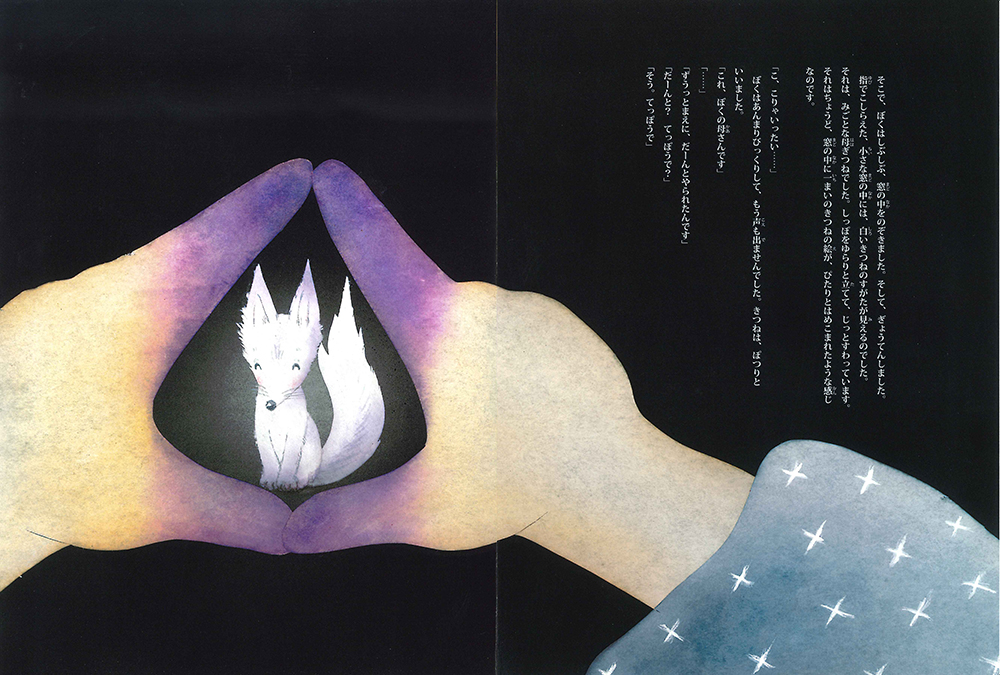

狐の窓には絵本がある?

狐の窓は絵本にもなっています。

タイトルは「きつねの窓」で、小学校の教科書の内容に採用されています。

物語のあらすじは子狐と出会った狩師が狐の窓の方法を教えてもらい、不思議な体験をするというものです。

他には、2003年~2009年に月刊アフタヌーンで連載されていた「もっけ」にも狐の窓は登場しています。

狐の窓はやってはいけない?

狐の窓は妖怪の正体を見破ることができると言われています。

ただし、窓を除けば、向こう側から妖怪にも覗かれる可能性もあります。

そのため、狐の窓を使えば、妖怪に「正体が見破られた」と気づかれることも考えられるでしょう。

もし、悪さをするために人の生活に入り込んでいる妖怪であれば、身に危険が迫る可能性があるので注意しましょう。

狐の窓は別名がある?狐格子について解説!

人の指を使って作り出す狐の窓ですが、別名を「狐格子」と言います。

高さのある家や蔵などに取り付けられている高い位置の窓も、同じように「狐格子」と呼んだり「狐窓」などと呼ぶこともあります。

人が届かないような高さにある窓は、内部からは外の様子が見えるものの、外から内部を見ることはできません。

窓の狐格子や狐窓は、「こっちからは見えていても、そっちからは見えていないだろう」という思惑で作られたのだとか。

そして、狐は昔から人に化けたり正体を隠すといった伝承があり、名称が同じなのもこの辺りが関連しているのかもしれません。

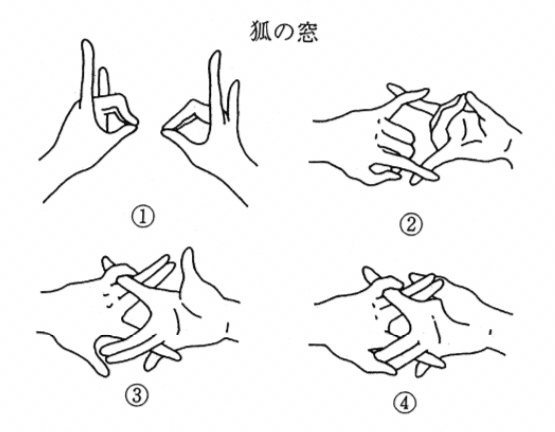

狐の窓の作り方を紹介!組み手が難しい?

狐の窓では手を特殊な組み方をして窓を作ります。

また、窓を覗く際には呪文も必要です。

では、狐の窓の具体的なやり方はどのようなものなのでしょうか?

手の組み方

#金剛力也像

狐の窓 pic.twitter.com/WadIe4fY1M— 輝夜 (@N1ght_Shine_) November 6, 2022

狐の窓の手の組み方は以下のとおりです。

- 両手で狐の形を作る

- 右手の小指と左手の人差し指・左手の小指と右手の人差し指を合わせる

- 両手の狐の形を解いて手を開く

- 右手の中指と薬指をくっつける・左手の中指と薬指をくっつける

- くっつけた右手の中指と薬指を左手の人差し指の前に出す

- 左手の人差し指の前に出した右手の中指と薬指を右手の小指側に寄せる

- 右手の人差し指を左手の小指の後ろに移動させる

- (左手の小指を前方から右手の中指と薬指、後方から右手の人差し指で挟み込む形になる)

- くっつけた左手の中指と薬指を右手の人差し指の前に出す

- 右手の人差し指の前に出した左手の中指と薬指を左手の小指側に寄せる

- 左手の人差し指を右手の小指の後ろに移動させる

- (右手の小指を前方から左手の中指と薬指、後方から左手の人差し指で挟み込む形になる)

- 右手の親指で右手の人差し指の付け根を押さえる

- 左手の親指で左手の人差し指の付け根を押さえる

この様に、狐の窓は人の手だけで作ることはできるものの、手順が多く複雑なので誰でも簡単にできる、とは言いにくいですね。

狐の窓の手の組み方は1つではなく、他にもいくつかあります。

顔良くはないので晒すのは今日も手です

狐の窓しました。なにか見えましたか?

#雰囲気嫌いじゃないよって人いいね

#雰囲気嫌いじゃないって人いいね #雰囲気嫌いじゃない人いいね #雰囲気嫌いじゃないよって人RT #雰囲気推してください #1mmでもいいなと思ったらいいね #狐の窓 #加工厨 pic.twitter.com/YM9qVp5IVf— ユメ (@YUME_NAZO_) November 9, 2022

狐の窓は由来が明確ではないので、どれが正しい方法か判断はできません。

呪文の唱え方

狐の窓を覗く際には呪文を3回唱えます。

その呪文は「けしやうのものか、ましやうのものか」です。

最後に「正体を現せ」が付け加えられることもあります。

「けしやう」は「妖怪」、「ましやう」は「魔物」という意味です。

そのため、この呪文は覗いた対象に「妖怪か?魔物か?」と問いただすものと考えられます。

ただし、呪文にもいくつか種類があるようですが、手の組み方と同様で由来が明確ではないので、どの唱え方や意味が正しい方法かは判断ができません。

「狐の窓」で霊感を確認する方法もある?

妖怪の姿を暴くのが目的の狐の窓ですが、実は簡易的に自分の霊感を確認することもできるのだとか。

先に紹介した狐の窓は両手を使った複雑なものでしたが、霊感を確認する方は片手だけで行います。

- 片手で狐の形を作る

- 耳になっている小指と人差し指をくっつける

- くっついたら霊感体質の可能性アリ

霊感を確認する狐の窓は非常に簡単で、くっつくかどうかだけで見極めます。

くっつくかは小指の長さによって違っていて、長さがあればその分くっつきやすい=霊感が高いということになるのです。

狐の窓をやってみた…体験談を紹介!

狐の窓は特殊な道具や場所などを準備する必要がないので、やり方さえ知っていれば誰でも行うことができます。

では、狐の窓をやってみた人で、実際に妖怪が見えてしまった人はいるのでしょうか?

何かが見えた…

狐の窓か。

真っ黒な人が見えたな、女だったけど。

昔と言っても、2、3年前の話。

実家で。

— ドンキー🔞luna del cacciatore (@water_oakforest) May 28, 2018

狐の窓を覗いても、何も見えないという人がほとんどでしょう。

しかし、中には何かしらが見えたという人もいます。

見えたものは、いるはずのない人のようなものであったり、人を覗いたときに人の形をしていなかったりなどがあるようです。

何も見えないけど…

狐の窓の話題を見かけてふと思い出したんですけど、狐の窓を作って覗くと、何も見えないのに変な感じだけあるよね。

ちなみに私は零感なのでわからないです。— いな (@ina0930mn) September 15, 2022

狐の窓を覗いて何も見えなかったとしても、違和感を感じることがあるようです。

実は見えていないだけで、そこに妖怪がいる可能性も考えられるでしょう。

もし、こちらからは見えていないのに、妖怪から「正体を見破られた」と勘違いされれば、危険な目に遭う可能性も考えられるので、注意が必要です。

そもそもできない…

狐の窓の指が……できない。解説見てもできない。指の長さ足りない?(笑)描こうとして混乱するんで自分でやってみようと……イテテ💦

— イシェル (@isheru_miw) September 18, 2022

狐の窓は指に柔軟性がないと綺麗に作れません。

また、指が固い人はそもそも狐の窓を作れないこともあるようです。

無理をすると指を痛めてしまうので注意しましょう。

狐の窓をやってみた動画がある?

実際に狐の窓を検証したという動画があります。

女性2人組で「狐の窓やったら謎の減少が…?!」というタイトルで投稿されているのを発見しました。

オカルト好きなのか、わざわざ雰囲気のある場所で行われています。

途中「声が入っている」と言っていましたが、本当に心霊現象なのかは定かではありません。

結局、幽霊に憑りつかれるようなことはなく「虫」に取りつかれるという、女性としてはある意味でイヤな結末を迎えています。

狐の窓は幻覚との声も!

インターネット上でも狐の窓が成功した、といった体験談を見つけることはできませんでした。

もちろん、狐の窓には科学的根拠が存在していないため、何かが起きるという保証はありません。

そして、もし「何か」が見えたとしても、それは幻覚だろうといわれています。

現代の精神病の一種である「統合失調症」は妄想と現実の区別がつかないため、幻視することもあるのだとか。

そうした科学的根拠のある幻視は分かっているので、狐の窓も何かしらの精神的な思い込みが影響している可能性は否定できませんね。

狐の霊とこっくりさんは関係がある?

狐の窓は妖怪の正体を見破ったり、狐の嫁入りの様子を見たりなどできると言われています。

このような狐に関する霊的現象の代表例と言えばこっくりさんでしょう。

こっくりさんは失敗すると狐憑きに遭ってしまうと言われていて、狐の窓と同様に行う場合には注意が必要です。

こっくりさんをやってみたことのある人はいるでしょうか?

こっくりさんも狐に関するおまじないのようなものなので、狐の窓と合わせて知っておきましょう。

こっくりさんとは?

こっくりさんのやり方は以下の通りです。

- 白い紙の上部に「はい」と「いいえ」を書く

- 「はい」と「いいえ」の間に鳥居を描く

- 「はい」・「いいえ」・鳥居の下に0~9の数字と五十音を書く

- 鳥居に10円玉を置く

- 2人以上で10円玉を人差し指で押さえる

- 「こっくりさん、こっくりさん、どうぞおいでください」と掛け声をかける

- 「もし、おいでになられましたら「はい」へお進みください」と話しかける

- 10円玉が「はい」へ移動したらこっくりさんに質問をする

- こっくりさんから回答がもらえたら「鳥居の位置までお戻りください」と話しかける

- 次の質問は10円玉が鳥居に戻ってから行う

こっくりさんを終える場合にも手順があります。

- 「こっくりさん、こっくりさん、どうぞお戻りください」と掛け声をかける

- 10円玉が「はい」に移動してから鳥居に戻るまで待つ

- こっくりさんに感謝の言葉を伝えて終わる

- ※10円玉が「はい」や鳥居に移動しない場合は戻るまでお願いする

ただし、狐の窓と同様に、こっくりさんにもやり方はいろいろとあるようです。

狐との関係は?

こっくりさんでは狐の霊を呼び出すと思っている人は多いようですが、それは少し違います。

こっくりさんは「狐狗狸さん」と「きつね」「いぬ」「たぬき」と書き、正確には狐などの低級霊を呼び出しています。

こっくりさんを行う際に注意すべきことは、途中で10円玉から指を離す・最後にお礼を言わない・終わりの手順をしないなどです。

これらは呼び出した狐などの霊が帰らなくなり、呼び出した人に憑りつくと言われています。

そのため、「こっくりさんに失敗すると狐憑きに遭う」と言われています。

狐憑きに遭った場合は?

狐憑きに遭うと狐のような顔つきになり、感情や欲望がコントロールできなくなったり、清潔感がなくなるなどと言われています。

もし、狐憑きに遭った場合は狗神を祀っているお寺や神社に相談して、お祓いをしてもらいましょう。

また、狐憑きは感情や欲望がコントロールできなくなったり、清潔感がなくなることなどから、正体が精神疾患という説もあります。

精神疾患と判断した場合は心療内科に相談しましょう。

狐の窓は安易にしてはいけない

狐の窓は妖怪の正体を見破るおまじないのようなものです。

ただし、正体を見破られた妖怪から目をつけられてしまう危険性もあります。

そのため、狐の窓は安易にやらない方が良いでしょう。

それでも狐の窓を覗いてみたいという場合は、何が起こっても自己責任であることを理解したうえで行うようにしましょう。